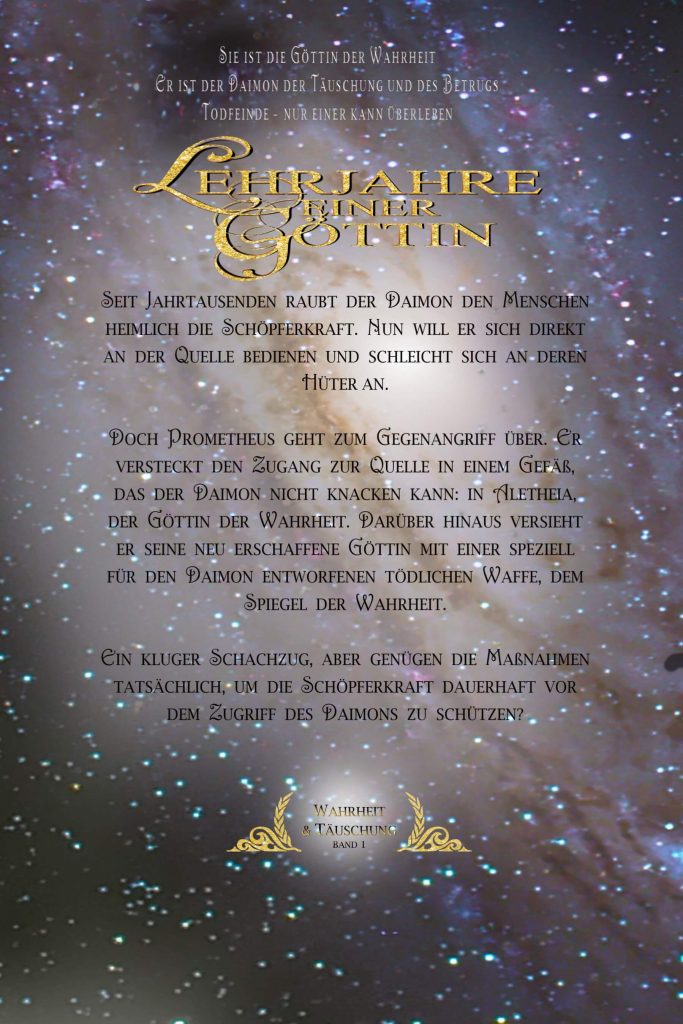

abenteuerliche High Fantasy für Erwachsene

»Wahrheit & Täuschung« Band 1

Sie ist die Göttin der Wahrheit

Er ist der Daimon der Täuschung und des Betrugs

Todfeinde – nur einer kann gewinnen

Klappentext:

Aletheia & Dolos

Seit Jahrtausenden raubt Dolos den Menschen heimlich die Schöpferkraft. Nun will er sich an der Quelle direkt bedienen und schleicht sich an den Hüter der Kraft an.

Doch Prometheus geht zum Gegenangriff über. Er versteckt die Schöpferkraft in einem Gefäß, das der Daimon nicht knacken kann – in Aletheia, der Göttin der Wahrheit.

Darüber hinaus versieht er seine neu erschaffene Göttin mit einer speziell für den Daimon entworfenen tödlichen Waffe – dem Spiegel der Wahrheit.

Ein kluger Schachzug, aber genügen diese Maßnahmen tatsächlich, um die Schöpferkraft dauerhaft vor dem Zugriff des Daimons zu schützen?

Leserstimmen:

Angebot für Neuleser:

Du hast noch nie von mir gehört und weißt nicht, ob dir meine Bücher gefallen? Kein Problem, schreib mich an oder abonniere meinen Newsletter: Götterfunkeln, dann sende ich dir das e-book:

»Geburt einer Göttin«

den ersten Band der Philian-Reihe. So kannst du dir unverbindlich ein Bild von meinem Schreibstil machen.

Leseprobe

Kapitel 1

Dolos – Daimon der Täuschung und des Betrugs

* * *

Kapitel 2

Aletheia – Göttin der Wahrheit

* * *

Begriffe schießen durch meinen Kopf und füllen sich mit Bedeutung. Bedeutung, die ihnen andere verliehen haben, Generationen von Leben vor mir. Ich weiß, wie man Häuser baut, Ackerbau betreibt, kocht, Kinder gebärt und das Schwert schwingt. Das ganze gegenwärtige Wissen und Können der Griechen liegt in mir. Dennoch bin ich kein Mensch, das entnehme ich eben diesem Wissen. Meinesgleichen gab es nie zuvor. Was also bin ich?

Ein Windstoß weht mir ins Gesicht, lässt meine Haare wehen und streift über meinen nackten Körper. Das fühlt sich schön an wie eine sanfte Berührung. Ich lausche, alles ist still. Der Geruch von Ton und Staub, auf meinen Lippen der Geschmack von rotem Wein. Wo bin ich?

Von ganz allein öffnen sich meine Augenlider und eine Flut von Farben bricht über mich herein. Ich blinzle und sehe direkt in ein Paar strahlend blauer Augen. Ein Mensch! Sein Wesen strömt in meine Brust, formiert sich zu Wörtern, verdichtet sich zu einem Namen: Stavros. Er ist zwanzig Jahre alt und verliebt in ein Mädchen, das er bald heiraten will. Wieso starrt er mich so an? Ich schaue an ihm vorbei.

Hinter ihm die großen, unterteilten Fenster einer Werkstatt, die Häuser eines Dorfes, Morgenlicht. Ich befinde mich in Ibenin, einer ländlichen Provinz im Norden von Griechenland.

Wer bin ich?

Mein Blick huscht über ein Regal mit Werkzeugen und bleibt bei dem Riesen links neben mir hängen. Obwohl er Menschengestalt angenommen hat, spüre ich, was er wirklich ist: ein Titan, ein uralter Gott. Unsere Blicke begegnen sich, mein Brustkorb dehnt sich mit einem tiefen Seufzer. Warum auch immer, aber ich liebe diesen Gott von Herzen.

Im nächsten Augenblick ergreift der Riese meine Hand und zerrt mich hinter sich aus der Werkstatt. »Schnell«, keucht er. »Bring uns fort von hier, in maximaler Geschwindigkeit.«

Sein gehetzter Ton lässt mein Herz stolpern. Was ist los? Hicks. Werden wir etwa verfolgt? Ein flüchtiger Blick über meine Schulter. Was ich durch die offene Werkstatttür sehe, lässt mich – hicks – schaudern. Wer ist die grässliche Frau ohne Füße? Ihr Anblick versetzt mir einen Stich, ich hasse sie.

Im nächsten Moment sause ich hicksend hinaus ins All und ziehe den Riesen hinter mir her, samt dem Felsbrocken, der an einer Kette an seinem Fuß baumelt. Das Gewicht spüre ich kaum. Nur von ferne – hicks – klingt der Name der fußlosen Frau in meiner Brust, doch ich achte nicht weiter darauf. Jetzt strebe ich dem Himmel entgegen, ich erobere neue Welten. Reine Willenskraft treibt mich vorwärts, Sterne zischen an mir vorüber, Rausch der Geschwindigkeit – hicks – Leben, ich komme!

Keine fünf Sekunden später befiehlt mir der Riese, anzuhalten. Mittlerweile hat er seine wahre Gestalt angenommen. Neben seiner enormen Körpergröße von drei Meter fünfzig wirke ich verschwindend klein.

»Stopp, das genügt! Ab jetzt übernehme ich.«

Vor Schreck halte ich abrupt an, da presst er mich an seinen Brustkorb wie eine Puppe und fliegt, langsam weiter.

Wieso so langsam? Gerade eben hatte er es doch noch so eilig. »Warum fliegst du nicht schneller?«

»Weil ich nicht kann. So schnell wie ich fliegen Götter und ab sofort wirst auch du das tun, um nicht aufzufallen.«

Welchen Sinn sollte es haben zu kriechen, wenn man auch laufen kann? Aber das spreche ich nicht aus. Stattdessen schnuppere ich an seinem nackten Arm und vermag es kaum, ein wohliges Seufzen zu unterdrücken. Verlegen wende ich den Kopf noch ein wenig weiter und werfe einen Blick über meine Schulter.

Der Riese nimmt Kurs auf die Erde. Sind wir nicht gerade eben von dort geflohen? Warum fliegt er dann zurück? »Wohin bringst du mich?«, flüstere ich.

»In den Olymp.«

Mehr sagt er nicht und ich wage auch nicht, weiterzufragen. Das Gebaren des Riesen schüchtert mich ein. Ich spüre die Anspannung in seinem Körper, er hat Angst. Nur wovor? Mir scheint hier nichts bedrohlich zu sein. Unter mir sehe ich ein ausladendes Gebirge. Wir halten direkt auf den höchsten Gipfel davon zu.

Plötzlich schwingt er seinen Mantel über mich und verdeckt mir damit die Sicht. »Verhalte dich still, keiner darf dich sehen.«

Warum nicht? Was stimmt mit mir nicht?

Gleich darauf eine Erschütterung, wir sind gelandet. Hilflos baumle ich bei jedem Schritt an seiner Brust, Stimmengewirr und das Poltern des Felsbrockens über Pflastersteine. Wieso schleppt der Riese den blöden Felsen hinter sich her? Ist doch klar, dass er damit jede Menge Aufmerksamkeit auf sich lenkt.

Erneut ziehe ich seinen Duft in meine Lungen, er hat etwas Tröstliches an sich. Ich mag diesen Duft, ich verehre diesen Riesen, aber warum versteckt er mich? Was will er hier im Olymp? Wovor hat er Angst?

Das Schlagen einer Tür, dann lässt mich der Riese zu Boden gleiten. Ich spähe unter dem Umhang hervor. Wir befinden uns in einem spärlich möblierten Raum, nur ein Tisch und ein paar Stühle, sonst nichts. Durch das Fenster sehe ich in die belebte Passage einer Stadt.

Der Riese, jetzt plötzlich wieder in menschlicher Größe, zieht die Vorhänge vor. »Verriegle die Tür. Rasch!«

Ich blicke zum Eingang, im nächsten Moment erscheint dort ein eiserner Riegel. Mein erster Schöpfungsakt, es geht wie von allein, nur ein kleines Kribbeln in meinen Adern zeugt von der Energie, die gerade eben geflossen ist. Ein angenehmes Gefühl.

Mit einer sanften Bewegung meiner Hand lasse ich den Riegel vorschnappen. Telekinese ist eine feine Sache. Man muss sich nicht einmal die Finger dabei schmutzig machen.

Der Riese atmet auf. »Setz dich.«

Auch diesmal folge ich seiner Aufforderung ohne Zögern. Meine Hände streichen über die Tischkante, doch das Holz birgt keine Geschichte in sich. Ein Produkt göttlicher Schöpferkraft, kein wahrhaft gewachsener und bearbeiteter Baum. Wie sich wohl die Tische der Menschen anfühlen?

Der Riese in Menschengestalt nimmt mir gegenüber Platz. »Verzeih, dass ich mich bisher nicht vorgestellt habe. Ich bin Prometheus, dein Schöpfer.«

Ich nicke. Seine Worte stimmen mit meiner Erfahrung überein: Sein Anblick in der Werkstatt, sein Geruch, die Geborgenheit in seinen Armen – er ist mein Vater.

Prometheus sieht mir in die Augen. »Und du bist Aletheia, die unsterbliche Göttin der Wahrheit.«

»Aletheia«, murmle ich und lausche dem Klang des Namens. Alles, was ich über mich wissen muss, liegt in diesem Klang verborgen. Meine Bestimmung genauso wie meine Zukunft. Verheißungsvoll! Mein Blut beginnt zu singen, als hätte es nur auf diesen Augenblick gewartet, um zum Leben zu erwachen. Töne füllen den Raum, eine wundervolle Melodie, zusammengesetzt aus vielen einzelnen Stimmen, erzeugt von Instrumenten, die die Menschheit nicht kennt.

Unwillkürlich stiehlt sich ein Lächeln auf meine Lippen. Ich höre mein eigenes Wesen und mir gefällt, was ich da höre. Aus Wahrheit bin ich geformt, niemand kann mich je belügen, ich spüre jede Unwahrheit, sobald sie ausgesprochen wird. Lügen stören den perfekten Fluss meines Blutes, führen zu Turbulenzen, kribbeln. Ich hasse Lügen.

Plötzlich ein Misston, ich zucke zusammen. Da ist noch eine Melodie, schrill, dissonant. Nicht meine Melodie, nein, sie gehört nicht zu mir und doch hat sie mit mir zu tun. Ich kann sie hören, weit entfernt.

Ihr Klang bereitet mir Schmerzen, dennoch zwinge ich mich, zu lauschen. Ich muss wissen, was es mit dieser Melodie auf sich hat. Da offenbart sich mir ihr Wesen und ich erschaudere.

Irgendwo dort draußen existiert eine zweite Göttin, die mit demselben Blitz zum Leben erweckt wurde wie ich. Ihr Äußeres gleicht mir wie eine Zwillingsschwester, doch ihr Inneres ist hässlich wie die Nacht. Sie ist die Personifikation der Lüge und sie heißt … Thäma!

Thäma? War das nicht der Name jener schrecklichen Kreatur in der Werkstatt? Gewiss! Mir stockt der Atem. Diese fußlose Statue soll meine Schwester sein? Dieses widerliche Geschöpf? Ich springe auf. »Wie konntest du nur?«, rufe ich aufgebracht und funkle Prometheus an. »Thäma ist ein Scheusal und du hast ihr das Leben geschenkt! Niemals hätte dieser Abschaum der Menschheit das Licht der Welt erblicken dürfen, niemals auch nur geformt werden dürfen. Wieso hast du …?«

Tränen in den Augen meines Schöpfers.

Meine Gedanken verlieren sich in Bestürzung. Hicks! Rasch setze ich mich wieder hin. »Wieso – hicks – weinst du?«

Verstohlen wischt er sich über die Augen. »Ich kann es noch immer nicht glauben«, murmelt er und betrachtet mich für einen Moment irritiert, als ich erneut hicksen muss. Schließlich jedoch breitet sich wieder ein Lächeln über seinem Gesicht aus. »Wir haben es geschafft. Du lebst und ich auch.«

Dieses Lächeln! Hicks. Wie Sonnenschein wärmt es mein Herz, füllt mich mit Glück. Alles will ich tun, um es immer auf seinem Gesicht sehen zu können. Ich liebe – hicks – den Riesen.

Ein Geräusch an der Tür. Prometheus’ Lächeln erlischt, er starrt zum Riegel.

Ich mustere ihn. »Ist jemand hinter uns her?«

Prometheus schüttelt den Kopf. »Nicht hinter dir. Nein, dir kann er nichts tun.« Erneut huscht sein Blick zum Eingang, als traue er dem Riegel nicht, ungebetene Gäste fernhalten zu können. Ein tiefer Atemzug, dann sieht er mich durchdringend an. »Dir droht von anderer Seite Gefahr, Aletheia. Ich habe dich hierher gebracht, um dich vor Zeus zu verstecken. Er darf niemals erfahren, dass es dich gibt.«

Wenn er – hicks – mich vor Zeus verstecken will, sollte er das doch wohl nicht direkt unter dessen Nase tun, oder? Ich senke den Blick und spreche zu meinen ineinandergekrampften Händen hin: »Stimmt etwas – hicks – nicht mit mir?« Dumme Frage, mein ständiges Hicksen dürfte dafür schon Beweis genug stellen.

»Nicht doch!«, ruft Prometheus mit strahlenden Augen und sein Lächeln ruft wieder dies warme Gefühl in meiner Brust hervor. »Du bist perfekt, absolut perfekt. Das bisschen Schluckauf vermag dich nicht zu entstellen.«

Lachen auf der Straße, Rufen.

Augenblicklich erlischt der Glanz in Prometheus’ Augen wieder, sein Ton wirkt gehetzt. »Hör zu, Aletheia, ich muss Griechenland verlassen, bevor mich mein Feind ausfindig machen kann. Du bleibst hier.« Er steht auf. »Verrate niemandem deinen Namen. Beobachte alles, was im Olymp geschieht aus der Ferne. Nutze deine Fähigkeiten, lies in den Köpfen der Götter, lerne, was es über die Götterwelt zu lernen gibt und halte dich dabei immer im Hintergrund.« Er geht zur Tür. »Meide die Paläste der Oberstadt. Verlasse niemals den Olymp, Zeus’ Späher sind überall, sie würden dich sofort aufstöbern und dich zur Registrierung zwingen. Nur hier, im Trubel der Gäste des Olymps fällst du nicht auf.«

»Aber warum soll – hicks – ich mich verstecken?«

»Du brauchst Zeit, einen Schutzraum«, antwortet Prometheus und schiebt den Riegel vorsichtig zurück. »Einen Schutzraum, in dem du ungestört reifen kannst, bevor die Macht in dir so weit herangewachsen ist, dass du dich gegen diejenigen behaupten kannst, die nach deinem Leben trachten.« Er öffnet die Tür einen Spalt weit und späht hinaus.

Ich stehe auf. »Sagtest du nicht, ich sei – hicks – unsterblich?«

»Ja, das bist du auch.« Prometheus blickt über die Schulter und lächelt flüchtig. »Sobald du deine wahre Macht entfaltet hast, bist du sogar unverletzlich. Dann kann dich kein Fluch mehr treffen. Bis dahin jedoch gibt es Mittel und Wege, deine Reinheit zu beflecken und dich so weit zu zerstören, dass nur noch ein Schatten deiner selbst übrig bleibt.«

Unwillkürlich mache ich einen Schritt auf ihn zu. »Aber warum sollte mich Zeus vernichten wollen? Hicks. Ich habe ihm doch gar nichts getan.«

Prometheus schiebt die Tür wieder zu und lehnt sich mit dem Rücken dagegen. »Weil du eines Tages die mächtigste Göttin sein wirst, die es gibt. Damit bedrohst du seine Herrschaft über den Olymp. Er wird alles daran setzen, dich zu zerstören, solange er es noch kann.«

Ich soll – hicks – mächtig werden? Nun, warum auch nicht? Noch stehe ich ganz am Anfang meines Lebens. »Dann ist es also meine Bestimmung, Zeus zu entmachten und dem Olymp vorzustehen?«

Prometheus’ Pupillen weiten sich jäh. »Nein.« Er hebt die Hände. »Natürlich nicht. Aber allein, dass du es könntest, genügt Zeus, um dich gnadenlos zu verfolgen. Lass dich niemals auf einen Machtkampf mit ihm ein. Verbirg deine Kräfte vor allen und verrate keinem, wer dein Vater ist.«

Ich darf mich nicht zu meinem Vater bekennen? Wieso? Das Ganze ergibt doch gar keinen Sinn. »Ist Zeus dein Feind?«

Prometheus nickt und lässt die Hände sinken. »Meiner und deiner.«

»Musst du deshalb Griechenland verlassen?«

»Nein.« Er stößt sich von der Tür ab und greift erneut nach dem Riegel. »Solange Zeus nichts von dir erfährt, sucht er meinen Tod nicht. Sobald er jedoch herausfindet, dass ich dich erschaffen habe, wird er uns beide in den Tartaros verbannen. Deshalb darfst du nicht mit mir zusammen gesehen werden. Sprich mich niemals auf der Straße an, wenn ich in den Olymp komme, um meine Vorräte aufzufüllen, halte dich von mir fern. Nur im Schutz der Dunkelheit darfst du in mein Gastquartier kommen.«

Ich soll meinen Vater verleugnen? Nein, das schmeckt mir ganz und gar nicht. »Und das alles nur, weil uns Zeus nach dem Leben trachtet?«, frage ich missmutig.

Ein schiefes Lächeln antwortet mir. »Noch trachtet er uns nicht nach dem Leben. Er weiß nichts von deiner Existenz. Gebe Zahur, dass es auch dabei bleibt.« Er lässt den Riegel fahren.

Zahur? Der Klang des Namens weckt ein angenehmes Gefühl in mir. »Und wer ist das?«, frage ich neugierig. Auch wenn Prometheus deutlich zeigt, dass er gehen will, diese Frage muss er mir schon noch beantworten.

»Wer? Zahur?« Prometheus wirft mir einen flüchtigen Blick zu. Mit einem Knall schiebt er den Riegel wieder vor die Tür, kommt zum Tisch zurück und setzt sich auf den gleichen Stuhl wie zuvor.

Stille füllt den Raum.

Er mustert seine Hände. Für einen kurzen Moment legt sich ein Schatten über seine Züge, dann hebt er endlich den Kopf. »Du bist die Hüterin der Wahrheit, Aletheia. Wenn du deine ersten Schritte im Leben machst, wirst du bald feststellen, dass sich Wahrheit und Lüge oft zu einem undurchdringlichen Gemisch vermengen. Selbst dir wird es mitunter schwerfallen, die Wahrheit hinter den Lügen zu erkennen.«

Worauf will er nur hinaus? Warum sagt er nicht einfach, wer Zahur ist? Ohne den Blick auch nur eine Sekunde von seinen Lippen zu nehmen, taste ich nach der Stuhllehne neben mir und setze mich ihm gegenüber.

»Die Götter werden behaupten, dass ich die Menschen geschaffen habe und du wirst spüren, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Aber niemand wird dir verraten, wer es ansonsten getan haben soll. Den wahren Schöpfer der Erde fürchten sie zu sehr, als dass sie seinen Namen auszusprechen wagten. Das ist töricht, du darfst ihre Furcht nicht teilen.«

Er beugt sich über den Tisch und nimmt meine Hand. »Alles was existiert, ist in Zahur gegründet. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und seine Macht ist unermesslich. Ein Wort von ihm genügt, um Leben zu schaffen und der Hauch seines Mundes, um es wieder vergehen zu lassen. So erschafft er Welten und zerstört sie mit einem Wimpernschlag. Es gibt keinen größeren Gott als ihn.« Prometheus lässt meine Hand los und richtet sich wieder auf.

Ein Lächeln breitet sich in meinem ganzen Körper aus, elektrisiert mich. »Werde ich ihn eines Tages sehen?«, rufe ich voller Begeisterung und springe auf. »Kommt er auch manchmal in den Olymp?«

»Nein!«

Prometheus’ schroffe Antwort wischt mir das Lächeln aus dem Gesicht. Erschrocken starre ich ihn an.

Prometheus steht ebenfalls auf. »Meine Anwesenheit im Olymp spricht sich immer schneller herum, als mir lieb ist. Ich fülle jetzt meine Schläuche auf. Du bleibst im Haus, bis ich zurück bin.«

Vor meinen Augen wächst er erneut auf seine wahre Größe an und mit ihm wächst der Felsbrocken, den er hinter sich herzieht. So tritt er aus der Tür und schließt sie mit Nachdruck hinter sich. Kurz darauf höre ich das Rumpeln des Steines auf dem Pflaster der Straße und starre auf den zurückgeschobenen Riegel.

Warum schleppt er auch den bescheuerten Felsen hinter sich her? Kein Wunder, dass er auffällt. Und überhaupt: Warum erklärt er nichts? Was will er in seine Schläuche füllen?

Lautlos schleiche ich zur Tür, öffne sie und gleite hinaus. Das Treiben einer belebten Stadt umgibt mich. Im Schatten der Bäume bleibe ich stehen und sehe mich um.

Breit genug, um eine ganze Prozession durchzulassen, zieht sich die Straße den Berg hinauf und führt schnurgerade auf Zeus’ Palast zu. Erst in der Oberstadt verzweigt sie sich und führt zu den einzelnen Palästen der Götter, die dort residieren. Rechts und links wird sie flankiert von uralten Bäumen, deren dunkellila Blätter in der Sonne funkeln und angenehmen Schatten spenden. Ulbienen, eine von den Göttern erdachte Baumart, die es nirgends sonst auf der Welt gibt. Weiße, duftende Blüten, orangefarbene, glatte Rinde, mächtige Stämme und dennoch von niedrigem Wuchs. Ihre Baumkronen spannen sich wie Schirme über die Straße.

Hinter den Bäumen schmiegt sich ein Gästehaus neben das andere. Jedes Einzelne von ihnen ist mit einer anderen Farbe gestrichen und in Baustilen errichtet, die es bei den Menschen nicht gibt. Neben Häusern, die aus kunstvoll zusammengefügten Holzbalken bestehen, deren Zwischenräume ausgemauert wurden, befinden sich steinerne Bauten mit hohen, schmalen Fenstern sowie kleine, schnuckelige Holzhütten mit Vorgarten und Holzzaun. Als hätte man für jeden Gast ein Haus nach seinem Geschmack errichtet. Ich schmunzle.

Unter den Bäumen sind Bänke aufgestellt, auf denen Theikun der unterschiedlichsten Art sitzen, sich unterhalten, lesen oder einfach auf Freunde warten. Bei dieser bunten Mischung von Spezies falle ich nicht auf. Selbst wenn ich zwei Köpfe und einen stachelbewehrten Schwanz besäße, würde mir keiner einen zweiten Blick schenken. Ja, ich beginne zu verstehen, wieso mich mein Vater ausgerechnet hierher gebracht hat.

Mit allen Sinnen nehme ich die fremde Welt um mich wahr. Neben leichtbekleideten Göttern bevölkern jede Menge Mischwesen den Olymp. Sirenen, Nymphen, Satyrn … sogar ein Meeresungeheuer wabert auf acht Fangbeinen die Straße hinunter. All diesen Gästen des Olymps ist nur eines gemein: Sie erfreuen sich göttlicher Abstammung.

Über allem liegt ein frischer Duft nach Blumen, dabei kann ich weit und breit keine einzige Blume entdecken. Teils stammt der Duft wohl von den Blüten der Bäume, teils von den Parfümwolken, in die sich einige der edel gekleideten Göttinnen hüllen. Eilig hat es niemand, Gespräche, Rufe, Lachen, keiner achtet auf mich.

Umso besser, dann stehen meine Chancen ganz gut, dass auch Prometheus mich nicht bemerkt. In weitem Abstand folge ich ihm die Straße hinauf. Seinen Lauf zu verfolgen, bereitet mir keine Schwierigkeiten, ragt sein Haupt doch weit über die Menge hinaus. Doch seltsam, niemand grüßt ihn, niemand sieht ihn auch nur an. Schweigend trennt sich die Menge, um ihn durchzulassen, und schließt sich wieder hinter ihm wie bei einem Geächteten.

Ich kann meinen Blick nicht von seinem breiten Rücken reißen. Einmal remple ich jemanden an und blicke kurz auf. Acheloos – hicks – ein Flussgott. Ich schlucke meine Entschuldigung wieder herunter. Sein Grinsen verrät mir, dass er mir mit voller Absicht in den Weg getreten ist, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Tölpel! Hicks! Sieht er denn nicht, dass ich nackt bin? Jungfräuliche Göttinnen sind tabu für die Götter. Wenn er auf ein Liebesabenteuer aus ist, muss er sich schon an die bekleideten Göttinnen halten.

Rasch eile ich weiter. Mit Prometheus Schritt zu halten, ist gar nicht so einfach. Ihm gehen die Götter aus dem Weg, mir aber nicht. Dazu seine langen Beine …

An der Grenze zur Oberstadt bleibe ich abrupt stehen. Eine Energielinie! Vermutlich meldet sie Zeus, wer sie jeweils gerade überschreitet. Nicht jedem erweist er die Gunst, aus seinem Brunnen schöpfen zu dürfen. Selbst unter den Menschen ist es bekannt, wie eifersüchtig der Göttervater über seinen Brunnen wacht. Weiter darf ich meinem Vater also nicht folgen, aber einfach hier stehen bleiben kann ich auch nicht.

Ein rascher Blick nach rechts. Das letzte Gastquartier der Häuserreihe. Ein Steinhaus mit Erkern und einem Balkon. Nach dem Schild an der Tür zu urteilen, wohnt gerade niemand darin. Ich eile darauf zu und stoße die Tür auf. Ein Quietschen ertönt, dann Stille.

Gleich darauf trommeln meine bloßen Füße die Marmortreppe nach oben, das Knarren einer weiteren Tür, dann stehe ich vor dem Erkerfenster im Dachgeschoss. Tatsächlich genieße ich von hier aus einen unverstellten Blick auf den Brunnen in Zeus’ Garten.

Das also ist Zeus’ berühmter Brunnen. Ein steinernes Becken, eingefasst aus kunstvoll gehauenem Stein. Blumen und Blättergirlanden, auch einige Götterfiguren im Relief. Auf dem breiten Rand sitzen einige Theikun und unterhalten sich. Andere sind dabei, ihre Schläuche zu füllen. Doch was sprudelt da? Rotes Wasser?

Ich kneife die Augen zusammen und suche in meinem Kopf nach einer Antwort. Das Wissen der Menschen ist beschränkt, doch wenn ich das Wenige zusammenfüge, das sie über den Olymp wissen, muss es sich bei der Flüssigkeit dort drüben wohl um Ambrosia handeln. Das jedenfalls würde erklären, warum Zeus so eifersüchtig darüber wacht.

Jetzt sehe ich auch meinen Vater. Mit dem Rücken zu mir beugt er sich über die glatte Oberfläche des Brunnens und hält seinen Schlauch in die rote Flüssigkeit.

Ich öffne das Fenster und lehne mich weit hinaus, um besser sehen zu können.

Plötzlich steht Zeus auf der anderen Seite des Brunnens. Ich weiß, dass er es ist, sein Name klingt in meiner Brust. Wie ist der Göttervater so plötzlich hierher gekommen?

Die Antwort klingt in meinem Inneren: Er hat sich teleportiert. Als einziger Gott im Olymp versteht er sich auf diese Kunst, die ansonsten den Schicksalsgöttern vorenthalten ist. Diesbezüglich erweist sich das menschliche Wissen in meinem Inneren als seltsam differenziert. Woher gewinnen die Menschen nur ihre Informationen über uns Götter?

»Wen haben wir denn da?«, ruft Zeus so laut, dass es bis zu mir hinüberschallt.

Die Umstehenden zucken zusammen, eilige Schritte, plötzlich ist der Platz um den Brunnen herum so gut wie ausgestorben.

»Prometheus, der Menschenfreund. Kann es sein, dass du dich verirrt hast?« Eine Bewegung seines Handgelenkes und die rote Flüssigkeit im Brunnen verschwindet. »An meinem Brunnen gibt es keine Ambrosia für dich.«

Prometheus richtet sich auf und sieht ihn schweigend an.

»Wenn du von mir mit Ambrosia versorgt werden willst, musst du dich schon zuvor wieder an den Felsen im Kaukasus ketten.«

Unwillkürlich huscht mein Blick zu der Eisenfessel an Prometheus’ Fuß. Wundgescheuerte Haut, Spuren von getrocknetem Blut.

Zeus verschränkt seine Arme vor der Brust. »Ethon hat eine hübsche Tochter hervorgebracht. Die ist sicherlich bereit, dir deine täglichen Ambrosia-Rationen zu bringen. Für Leber tun die Biester doch alles, nicht wahr?« Zeus lacht.

Wie bitte? Der Adler hat Prometheus’ Leber gefressen? Und das jeden Tag? Qualen ohne Ende und Zeus lacht auch noch darüber? Wie kann es dieser Mistkerl wagen, meinen Vater zu verspotten, ihn vor aller Augen zu demütigen? Das … das wird er büßen!

Ich hebe die Hand, mein Blitz saust auf Zeus zu, lautlos und tödlich.

Im selben Augenblick springt Prometheus auf den Brunnenrand, der Blitz fährt in seinen Rücken, er kippt nach vorn und stürzt hart in den leeren Brunnen.

Ich erstarre. Das – hicks – das habe ich nicht gewollt. Warum – hicks – springt Prometheus auch genau in dem Moment auf den Brunnenrand, in dem ich schieße? Mein Arm zittert, die Handinnenfläche noch immer auf den Göttervater gerichtet.

»Zu schusselig, um auch nur Wasser zu schöpfen!«, höhnt Zeus und bricht in noch dröhnenderes Lachen aus. Staub und Putz rieseln aus dem Gebälk. »Du wolltest doch wohl nicht in meinem Brunnen baden, Prometheus, oder? Das Becken trocknet aus, wenn sich ihm Unwürdige nähern.«

Wie gelähmt starre ich auf Prometheus’ gekrümmte Gestalt. Ist er tot? Himmel, ich muss ihn – hicks – heilen! Im nächsten Augenblick renne ich die Stufen hinunter, stürme hinaus auf die Straße, da pralle ich gegen etwas Hartes. Eine Hand packt mich am Nacken und schleudert mich ins Haus zurück. Ich stürze zu Boden, eine Tür knallt, ich fahre herum. Prometheus! Wie ist er so schnell hierher gekommen?

»Was verstehst du unter ›im Haus bleiben‹?«, blafft er mich an. »Gerade eben erkläre ich dir, dass Zeus dich nicht sehen darf, und da präsentierst du dich und deine Kräfte in aller Öffentlichkeit.«

»Lass mich vorbei«, schnauze ich zurück und springe auf. »Ich werde Zeus zur Rede stellen. Wie kann er es wagen, dich derart zu behandeln?«

»Nein. VON ZEUS HÄLTST DU DICH FERN!«

Der Klang in seiner Stimme versteinert mich augenblicklich. Meine Beine gehorchen mir nicht mehr, meine Arme … Unfähig mich zu bewegen starre ich meinen Schöpfer an. Wie hat er es geschafft, mich zu lähmen?

Von draußen tönt noch immer Zeus’ Lachen in den Raum.

»NIE WIEDER WIRST DU IN SEINER GEGENWART DEINEN BLITZ BENUTZEN, hast du gehört?«

Mit weit aufgerissenen Augen starre ich meinen Vater an. Was immer auch passiert, ich bin an seinen Befehl gebunden. An die Kette gelegt wie ein Hund.

Endlich verstummt Zeus’ Lachen, Stille senkt sich über den Raum.

»Wieso hast du das getan?«, frage ich mit erstickter Stimme. »Wie konntest du mich meiner wichtigsten Waffe berauben?«

»Du hast bewiesen, dass du nicht in der Lage bist, auf die Stimme der Vernunft zu hören, wenn du einem übermächtigen Feind gegenüberstehst.«

»Mein Blitz hätte Zeus getötet«, begehre ich auf und kann mich doch nicht rühren.

»Ja, aber nicht sofort. Vorher hätte er dich noch in den Tartaros verbannt.«

Mein Mund wird trocken, doch ich fasse mich rasch wieder. »Nein, ich hätte ihm keine Gelegenheit dazu gegeben, sondern so lange geschossen, bis er endlich verendet wäre.«

Prometheus schüttelt den Kopf. »Zeus ist sehr mächtig, Aletheia. Erst Monate, wenn nicht Jahre später wäre er an den Folgen deines Blitzes gestorben. Noch hast du keine Chance gegen ihn, halte dich von ihm fern!«

Nun, dafür hast du ja nun gesorgt. Selbst in größter Bedrängnis werde ich keinen zerstörerischen Blitz mehr schießen können, sobald sich Zeus in meiner Nähe befindet. Effektiver hätte Prometheus meine Rachegelüste gar nicht unterlaufen können. In hilfloser Wut starre ich ihn an.

Prometheus blickt zurück, fest, unerbittlich.

Schließlich gebe ich nach, hole tief Atem und gelobe ihm Gehorsam. Im selben Augenblick löst sich die Sperre, ich reibe meine Handgelenke. Nicht gerade die angenehmste Erfahrung, solch eine Bindung an einen Schöpferbefehl, all meine Glieder schmerzen.

Prometheus humpelt zum Tisch, unnatürlich blass im Gesicht, das Gewand an seinem Rücken blutdurchtränkt. Er sackt auf den Stuhl und bleibt schwer atmend sitzen, dann kippt er langsam zur Seite.

Ich schreie auf. Hicks. Ehe ich noch recht weiß, was ich tue, richte ich meine Hand auf ihn und schieße. Diesmal keinen roten Blitz der Vernichtung sondern einen der Heilung. Die Energie formiert sich entsprechend meiner Absicht und verleiht dem Blitz seine Farbe. Das blaue Licht flackert einen Moment um Prometheus’ Körper und erlischt dann.

Prometheus richtet sich wieder auf, ein Lächeln auf den Lippen. »Welch ein Hochgefühl«, stöhnt er mit geschlossenen Augen. »Dafür würde ich mich glatt noch einmal von dir anschießen lassen.«

Ich starre ihn an. Beinahe wäre er – hicks – den Verletzungen meines Blitzes erlegen. »Wieso bist du auf den Brunnen – hicks – -rand gesprungen?«

Sein Lächeln erlischt, er schlägt die Augen auf. »Wenn dein Blitz sein eigentliches Ziel erreicht hätte, wärst du jetzt so gut wie tot.«

Der Ernst in seiner Stimme jagt mir einen Schauer über den Rücken und vertreibt den Schluckauf augenblicklich. Vermutlich sollte ich ihm meinen Dank aussprechen, doch Scham verschließt meine Lippen. Ich habe meinen eigenen Vater angeschossen! »Woher wusstest du, dass ich da war und schießen würde?«, hauche ich mit zitternder Stimme.

»Ich bin dein Schöpfer, ich spüre, was du tust.«

»Oh.« Ich senke den Kopf und die Gewissheit, dass ich ihn enttäuscht habe, legt sich bedrückend auf mein Gemüt.

»Wenn du dich nicht an meine Anweisungen hältst, Aletheia, wird Zeus dich entdecken. Dann war alles umsonst.«

Seine Stimme klingt so resigniert, dass mir Tränen in die Augen treten. Der Gesang meines Blutes verstummt in mir.

Prometheus sieht mich ernst an. »Ich kann nicht immer bei dir sein, um deine Fehler auszubügeln, Aletheia, du musst selbst auf dich aufpassen.«

»Verzeih mir, Vater«, hauche ich mit erstickter Stimme und hasse mich selbst für mein unüberlegtes Handeln. »Es wird nicht wieder vorkommen.«

Prometheus nickt. Eine Weile herrscht Schweigen im Raum. Schließlich steht er auf. »Ich habe einen hohen Preis für dich gezahlt, Aletheia. Lass es nicht umsonst gewesen sein.«

Welchen Preis?

Nein, ich will es lieber gar nicht wissen, danach würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Besser, ich richte meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge.

Mein Blick huscht zu dem Felsen an seinem Bein. Mahnmal seiner Schande, wie ich nun weiß. »Worum ging euer Streit?«

Prometheus Blick gleitet an mir vorbei zur Wand. »Lass die alten Geschichten besser auf sich beruhen.«

»Zeus hat dich an den Felsen gekettet, nicht wahr?«

»Nein, Kratos und Bia waren das«, antwortet er widerwillig. Noch immer steht er unbeweglich im Raum, als wüsste er nicht, was er jetzt tun sollte. »Aber er hat sie geschickt.«

»Wer ist das?«

Prometheus seufzt. »Kratos ist der Gott der Macht und Bia die Göttin der Gewalt.«

So, Kratos und Bia also? Diese Namen merke ich mir. Sie werden dafür bezahlen, dass sie meinen Vater angekettet haben! Wenn es um Rache geht, dann weiß auch ich diese zu verteilen. »Was legte dir Zeus zur Last?«

Prometheus schweigt.

Ich trete dicht vor ihn. »Du kannst mir die Geschichte genauso gut auch gleich im Ganzen erzählen, dann muss ich dir nicht jedes einzelne Detail aus der Nase ziehen.«

Da huscht ein Lächeln über sein Gesicht. »Netter Versuch, Aletheia, aber ich habe dir gesagt, dass ich nicht darüber reden will.« Plötzlich sieht er unendlich müde aus. »Da steckt etwas in dir, das ich nicht hineingelegt habe«, sagt er, als könne er seine eigenen Worte nicht glauben. »Jähzorn.« Er schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht, woher der kommt.«

Von wegen Jähzorn! »Er hat dich an einen Felsen im Kaukasus ketten lassen«, rufe ich ärgerlich. »Wie konnte er dir solches antun? Und der Adler versorgte dich mit Ambrosia. Aber was bekam er dafür? Warum sollte er den weiten Weg täglich auf sich nehmen?«

Mein Vater zuckt zusammen, antwortet aber nicht. Nun, seine Reaktion genügt mir als Bestätigung dafür, dass ich mit meiner Interpretation von Zeus’ Worten am Brunnen richtig liege. »Deine Leber! – Jeden Tag aufs Neue. Zeus sprach davon, dass Adler für eine Leber alles tun.«

Noch immer sieht mich Prometheus nicht an. Mit einer schnellen Bewegung schiebe ich sein Gewand zur Seite. Eine rote, hässliche Narbe überzieht seine gesamte rechte Rumpfseite. Bevor ein Theikun durch solch eine Narbe entstellt wird, muss er jahrhundertelang gelitten haben.

Schaudernd weiche ich zurück, mein Blick huscht zu dem Felsbrocken an seinem Fuß. »Irgendjemand hat dich befreit, aber damit sich Zeus rühmen kann, du hingest noch heute an dem Felsen im Kaukasus, ziehst du dies Ding da hinter dir her.«

Prometheus blickt an mir vorbei zum Fenster hinaus.

Das ist mir Eingeständnis genug. Mit aller Kraft kicke ich gegen den Felsen. Ich hasse ihn. Ich hasse die Kette, die meinen Vater quält. Ich hasse die Geschichte seines Leidens. »Wofür hat er dich verurteilt?«

Prometheus winkt ab.

»Gehen dir deshalb die Leute aus dem Weg? Weil du ein sichtbar Geächteter bist?«

»Nein, so darfst du nicht denken!« Rasch greift Prometheus nach meinem Arm. »Dir erscheint der Fels als Zeichen meiner Ohnmacht, doch du täuschst dich. In Wahrheit zeugt er von meinem geistigen Sieg über die Verlockung der Macht. Ich habe ihr widerstanden, jahrhundertelang, nun kann ich mit Fug und Recht von mir behaupten, dass ich der Liebe würdig bin, die mir die Menschen entgegenbringen.«

Er meint, es sei ein Zeichen von Stärke, seine Macht nicht zu benutzen? Stirnrunzelnd sehe ich ihn an, doch er setzt zu keinen weiteren Erklärungen an. Da räuspere ich mich. »Muss ich das jetzt verstehen?«

Ein verhaltenes Seufzen, dann schüttelt Prometheus den Kopf. »Nein, dazu bist du noch zu jung und unerfahren. Vielleicht bietet sich mir eines Tages noch die Gelegenheit, es dir zu erklären.« Er erhebt sich. »Mir bleibt keine Zeit mehr, Aletheia, ich muss ins Asyl gehen, bevor ich es nicht mehr kann.«

»Nein, geh nicht«, rufe ich sofort. »Du – hicks – hast keine Ambrosia.«

»Etwas habe ich ja bekommen.« Er hält den halbgefüllten Schlauch nach oben. »Wenn ich sparsam bin, reicht es für die nächste Woche. Dann muss ich wieder hier erscheinen und darauf hoffen, dass mich Zeus an den Brunnen heranlässt.«

»Offensichtlich ist es – hicks – nicht das erste Mal, dass er dich fortschickt!«

Die Miene meines Vaters verhärtet sich. »Kann ich mich darauf verlassen, dass du nicht wieder so unüberlegt handelst wie heute?«

Verdammt! Immer wenn es um ihn geht, weicht er aus, aber ich benötige seine – hicks – Antwort nicht. Auch so kann ich mir ein recht deutliches Bild von seinem bisherigen Leben malen. Hilflose Wut steigt in mir auf und drängt den Schluckauf augenblicklich zurück. Ich würde ihm ja die Ambrosia besorgen, aber ich darf die Oberstadt des Olymps nicht betreten. In mir brodelt es, ich wende mich ab. »Ja, Vater, du kannst dich auf mich verlassen.«

»Egal, was Zeus tut, du darfst ihm niemals unter die Augen treten«, schärft mir mein Vater erneut ein. »Glaube ja nicht, dass du ihn über deine wahren Kräfte hinwegtäuschen könntest. Er erkennt das Wesen von jedem, dem er in die Augen schaut.«

Ich nicke und kämpfe gegen die Tränen.

»Deine Aufgabe ist es, unsichtbar zu bleiben. Wie ein Diamant im Dunkeln der Erde musst du im Verborgenen heranreifen. Deshalb darfst du auch niemandem zeigen, was in dir steckt, bevor du nicht deine volle Stärke erlangt hast.« Er seufzt und wendet sich zum Gehen. »Verriegle die Tür hinter mir.«

Will er, dass ich mich hier selbst einsperre? »Hier gibt es keinen Riegel«, stoße ich aufsässig hervor und fahre herum.

Prometheus schaut über die Schulter. »Dann erschaff’ dir einen.«

»Und warum tust du das nicht selbst? Schon beim letzten Haus hast du mich das machen lassen.«

»Weil ich es nicht kann.« Mit diesen lapidar hingeworfenen Worten tritt er hinaus auf die Straße und reiht sich in den Strom der Passanten.

Verdattert starre ich ihm hinterher. Alle Götter vermögen Gegenstände zu erschaffen, warum ausgerechnet er nicht? Das muss er mir erklären! Ich stürze zur halboffenen Tür. Im selben Augenblick knallt sie ins Schloss. Ich springe zurück.

Hicks. Verdammt, Prometheus – hicks – kennt mich einfach zu gut, er wusste, dass ich ihm hinterherrennen würde. Einen Moment starre ich noch auf die Tür, dann kehre ich zum Tisch zurück und lasse mich auf seinen Stuhl sinken.

Was ist nur – hicks – in mich gefahren? Ich kann ihm doch nicht auf der Straße eine Szene machen! Ausgerechnet ihm, mit dem sonst niemand spricht. Schon so erregt er mit seinem blöden Stein mehr Aufmerksamkeit als jeder andere Theikun. Und das ist allein Zeus’ Schuld. Er – hicks – lässt ihn mit diesem bescheuerten Stein herumpoltern wie einen Strafgefangenen. Er hält ihm die lebensnotwendige Ambrosia vor. Er hat meinen Vater im Kaukasus leiden lassen und demütigt ihn auch weiterhin vor allen anderen Theikun. Oh, wie ich diesen – hicks – Gott hasse!

In mir brodelt es, meine Hände glühen, mein ganzer Körper zittert. Wenn ich meine Blitze in Zeus’ Gegenwart noch benutzen könnte, würde ich aufspringen, in seinen Palast stürmen und den Göttervater ohne jede Vorwarnung niederstrecken. Anstatt jedoch Vergeltung zu üben, sitze ich hier, zur Untätigkeit gezwungen. Nur mit Mühe unterdrücke ich einen wütenden Schrei.

Dann schlägt meine Stimmung plötzlich um. Erkenntnis sickert in meinen Geist, ich lasse den Kopf auf die Tischplatte knallen.

Welch üblen Charakter beweise ich hier eigentlich gerade? Meinen eigenen Vater habe ich damit vertrieben. Prometheus ging, angewidert von meinem Jähzorn, enttäuscht über meinen Ungehorsam, meine Unüberlegtheit. Und kann ich es ihm verdenken?

Mir selbst jagt mein unbändiger Zorn Angst ein. Er überfällt mich wie ein wildes Tier, schaltet mein Gehirn ab und lässt mich Dinge tun, die ich im Nachhinein bedaure. Bin ich nicht heute mehrmals knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt? In den ersten beiden Stunden meines bisherigen Lebens habe ich meinen Vater angeschossen und mich damit beinahe selbst an Zeus verraten. Dann wollte ich Zeus angreifen. Hätte mich Prometheus nicht zurückgehalten, säße ich jetzt vermutlich bereits im Tartaros.

Mein Vater weiß nicht, woher dieser Zorn in meinem Inneren stammt und ich weiß es noch viel weniger. Mein Leben ist dem Untergang geweiht. Wie kann ich hoffen, auf Dauer die Unsichtbare spielen zu können, wenn mich jede Kleinigkeit in Raserei versetzt? Es ist doch abzusehen, dass ich mich früher oder später verraten werde.

Und was tut mein Vater, um diesen drohenden Untergang von mir fernzuhalten? Nichts! Mehr als ein paar vage Hinweise, wie ich mich verhalten soll, war ich ihm nicht wert. Nun überlässt er mich meinem Schicksal.

Ich komme mir vor wie ein Kuckucksei, abgelegt in einem fremden Nest. Nur dass dieses fremde Nest verlassen ist. Keine Vogelmama wird mein Ei ausbrüten und mich füttern, bis ich endlich flügge geworden bin.

Mit spitzen Fingern greift die Verlassenheit nach mir, bohrt sich wie Krallen in mein Herz und treibt mir das Wasser in die Augen. Von Minute zu Minute fühle ich mich elender, bis ich in ungehemmtes Schluchzen ausbreche. Ich kann mich dem Leben nicht entgegenstemmen, ich kann es einfach nicht.

Eine Berührung an meiner Schulter. Ich zucke zusammen – hicks – springe auf und sehe direkt in Prometheus’ missbilligendes Gesicht. Einen Moment starre ich ihn – hicks – an, dann schmeiße ich mich in seine Arme. »Vater, du bist zurückgekommen. Ich bin dir – hicks – gar nicht egal. Nein, du hast gespürt, wie schlecht es mir ging, und bist mir zur Hilfe geeilt.«

Er drückt mich kurz und schiebt mich dann von sich. »Findest du die Heulerei eigentlich einer Göttin angemessen?«

Vor Schreck bleibt mir das Hicksen im Hals stecken. »Vater, bitte«, flüstere ich und spüre, wie mir erneut die Tränen in die Augen schießen. »Du darfst mich nicht allein hier zurücklassen. Nimm mich mit ins Asyl, ich will bei dir sein, ich kann dich beschützen. Du musst …«

Er packt mich hart am Arm und schüttelt mich. »Hör auf!«

Ich reiße die Augen auf. »Aber …«

»Nein!« Seine Stimme klingt streng und sein Blick scheint mich zu durchbohren.

Warum ist er so böse auf mich? Zitternd hole ich Atem, forsche in seinem Gesicht, treffe jedoch nur auf unnachgiebige Härte.

Plötzlich schäme ich mich. Himmel, ich benehme mich wirklich wie ein Baby, dabei werde ich einmal die mächtigste Göttin auf Erden sein. »Verzeih, Vater. Es ist nur alles noch so neu für mich. Das macht mir Angst.«

»Angst gehört zum Leben dazu.«

»Schon, aber ich kenne das Leben noch nicht. Alles ist so neu für mich.« Ich greife nach seiner Hand. »Kannst du nicht wenigstens ein paar Tage bei mir bleiben? Ich meine, welcher Vater verstößt schon sein Kind sofort nach der Geburt?«

»Du wurdest nicht geboren«, sagt er streng und entzieht mir seine Hand. »Du besitzt bereits deine endgültige Gestalt.«

»Ja«, rufe ich bitter. »Und dazu die Lebenserfahrung eines Neugeborenen.«

Einen Moment starrt mich Prometheus an, dann breitet sich ein Grinsen über seinem Gesicht aus. »Nicht ganz, Aletheia. Ich habe das Wissen der Griechen in dich hineingelegt, du bist also durchaus in der Lage, allein zurechtzukommen.«

Das Wissen der Griechen … Ich starre zu Boden.

Als ich schließlich den Blick wieder hebe, ist alle Härte aus seinem Blick gewichen. Jetzt schaut er mich nur noch voller Liebe und Stolz an.

Alle Anspannung fällt von mir ab. In mir beginnt es zu singen, eine wundervolle Melodie, die bald den ganzen Raum erfüllt. Plötzlich erscheint es mir nicht mehr so sicher, dass ich mein Leben nicht meistern können werde. Prometheus traut mir zu, dass ich werde, was ich sein kann. Seine Augen lügen nicht. Und wenn er an mich glaubt, dann kann ich auch selbst an mich glauben.

Ein wohliges Gefühl breitet sich in mir aus, ich fühle mich geborgen in der Liebe meines Vaters und beschützt vor allen Gefahren der Welt. Doch wie kann ich derartig empfinden, wenn Prometheus noch nicht einmal in der Lage ist, die einfachsten Dinge zu erschaffen? »Wieso konntest du den Riegel nicht erdenken, Vater?«, frage ich leise.

Prometheus sieht mich einige Momente stumm an, dann seufzt er. »Weil ich all meine Kraft bei deinem Schöpfungsakt verbraucht habe.«

Er besitzt keine Schöpferkraft mehr? Oh weh, genau das habe ich befürchtet. »Aber ohne Schöpferkraft bist du verwundbar und …«

»Mach dir keine Sorgen um mich, ich komme damit klar. Aber trifft das auch auf dich zu?«

»Ja. Ich … ich werde …« Mein Blick rutscht zu seinen Füßen hinunter. »Diesmal werde ich dich nicht enttäuschen, Vater.«

Stille füllt den Raum.

Mit geneigtem Kopf warte ich auf etwas und weiß doch nicht, worauf. Nur die Angst brennt in meinem Herzen, dass er gehen könnte, ohne mir das gegeben zu haben, was ich so dringend brauche. Nur, was ist es?

»Nimm mich nur noch einmal in den Arm«, flüstere ich, als die Antwort endlich in mir aufsteigt. Sag, dass du mich lieb hast, und ich werde nie wieder an mir selbst zweifeln müssen.

Da zieht er mich an seine Brust, streicht mir sanft über den Rücken und spricht über meinen Kopf hinweg: »Werde zu der Göttin, die du sein sollst, Aletheia. Stark und unbesiegbar.«

Sein Atem tanzt über meinem Scheitel, sein Duft hüllt mich ein und der Klang seiner Stimme löst den Krampf um mein Herz. Tatsächlich füllt mich nun die Zuversicht, dass ich allein zurechtkommen werde, so stark, dass ich mich frage, wieso ich jemals daran gezweifelt habe. Mit einem wohligen Seufzen schmiege ich mich in seine Arme. »Ich liebe dich so sehr, Vater.«

»Ich weiß, Aletheia. Ich liebe dich ebenso. Umfassend, intensiv … bedingungslos!«

Seine Worte strömen durch mich hindurch, hinterlassen Wärme und einen goldenen Glanz. Egal wie viele Fehler ich auch noch begehen werde, seine Liebe zu mir wird niemals sterben. Das hat er gesagt und auch so gemeint, Worte aus reiner Wahrheit gewoben.

Mit geschlossenen Augen trinke ich seine Nähe, bis er meine Arme sanft von sich löst und mich zum Abschied auf die Stirn küsst.

»Ich möchte, dass du Leben und Charakter der Theikun studierst, Aletheia. Nutze deine Fähigkeit, Gedanken zu lesen und verhalte dich dabei so unauffällig wie möglich.«

Ich nicke. Prometheus soll stolz auf mich sein. Bis ich ihn wiedersehe, will ich ihm von all den Geheimnissen der Götterwelt erzählen, die ich schon herausgefunden habe.

Ungeduldig zapple ich hinter dem Fenster herum, bis Prometheus endlich meinen Blicken entschwunden ist. Dann trete ich aus dem Haus, mische mich unter die Passanten und wandere die Straße hinunter, schnuppere. Der Duft von Parfüm und sonnengewärmten Pflastersteinen liegt in der Luft, Lachen, Rufen, Stimmengewirr.

Ich fühle das raue Pflaster unter meinen bloßen Sohlen, die Wärme der Sonne auf meiner Haut und strecke ihr mein Gesicht entgegen. Ah, das fühlt sich gut an. Rechts und links von mir strömen Theikun vorbei. Niemand stört sich daran, dass ich mitten auf der Straße stehe und den Strom der Passanten teile. Niemand beachtet mich auch nur übermäßig, lediglich ein paar Satyrn senken ihren Blick auf ihr steil aufgerichtetes Geschlecht, lassen es tanzen, bedenken mich mit einem lüsternen Blick, ziehen dann aber doch wortlos an mir vorüber.

Ich schnaube nur. Nicht einmal sie dürfen sich mir nähern. Wenn es nach den Gesetzen der Götter geht, wird es ein Menschenmann sein, der mich das erste Mal berührt. Aber für mich wird es diese Einführung in die Gesellschaft nie geben. Die Wahrheit darf nicht befleckt werden. Heute und hier schwöre ich mir ewige Jungfrauenschaft.

Allmählich wird mir die Strahlung der Sonne zu heiß und ich ziehe mich in den Schatten unter den Bäumen zurück. An einen Baumstamm gelehnt beobachte ich das Treiben rings um mich.

Neben leichtbekleideten Göttern, zarten Nymphen und halbdurchsichtigen Baumgeistern sehe ich auch jede Menge barbusiger Chimären, Mischwesen in den groteskesten Ausführungen. Sirenen mit ihren glitzernden Fischschwänzen, Harpyien mit ihren grässlichen Vogelkörpern und stets geile Satyrn – jene abstoßenden Männergestalten mit den Ziegenbeinen und den Eselsohren. In meinem Kopf höre ich die Namen und Bezeichnungen derer, die ich ansehe. So lerne ich viel über die Götterwelt allein dadurch, dass ich schaue.

Da fällt mein Blick auf einen ausnehmend schönen Gott. Umgeben von einer Schar Satyrn strebt er die Straße hinauf. Jung, dynamisch und unglaublich attraktiv sticht er aus der Gruppe der Chimären hervor. Obwohl er lediglich in eine schlichte, weiße Toga gehüllt ist, strahlt er dennoch so viel Selbstbewusstsein aus, dass er sämtliche Blicke auf sich zieht.

Wer ist das?

Dionysos, Gott des Weines und der Ekstase, ich kann meinen Blick nicht abwenden. Die Geschmeidigkeit seiner Schritte, das Unbekümmerte seiner Bewegungen, das Lächeln auf seinen Lippen. Plötzlich verspüre ich den unerklärlichen Drang, den Schatten zu verlassen, ihm in den Weg zu treten, seinen Lauf zu stoppen. Ich möchte, dass er mich ansieht, dass sein Lächeln mir gilt.

Schon stoße ich mich von dem Baumstamm ab, da gleitet eine Sirene auf Dionysos zu, schwimmt einfach durch die Luft. Ihre langen, dunkelblauen Haare wogen um sie herum wie sonst wohl nur im Wasser.

Angewidert blicke ich auf ihren grünschuppigen Fischschwanz. Dionysos begrüßt sie freudig. »Kalomira, welch ungewohnter Anblick im Olymp. Hat dir dein Vater Ausgang gewährt?«

Sie lacht. »Den habe ich mir selbst genommen und hoffentlich nicht umsonst.« Jetzt schmiegt sie sich an ihn, reibt ihre nackten Brüste an ihm.

Elende Sirene, was fällt ihr ein? Ich will ihr das Gesicht zerkratzen.

Dionysos lacht, legt seinen Arm um sie und presst sie an sich. »Heute Nacht soll in meinem Palast der Wein in Strömen fließen. Und andere Säfte, meine Schöne, wenn du nur deinen Fischschwanz für mich heben willst.«

»Ja«, haucht sie in sein Gesicht hinauf. »Ja, das will ich.«

»Du teilst doch mit uns, Dionysos, oder?«, ruft einer der Satyrn und langt an sein aufgerichtetes Geschlecht.

Rasch wende ich den Blick ab. Widerliche Kreaturen, diese Satyrn, ständig machen sie mit den Nymphen rum. Auf offener Straße, wenn es sein muss. Dort hinten, im Schatten der Bäume … Ich verstehe einfach nicht, wieso sich Dionysos mit solchen Wesen umgibt.

»Es werden genügend Frauen für alle da sein«, ruft Dionysos fröhlich und schwenkt seinen Arm. »Ihr seid alle herzlich eingeladen, ihr lieblichen Göttinnen, Nymphen und was sonst noch ein Loch hat, das gefüllt werden will. Wir wollen feiern und fröhlich sein.«

Sein Blick schweift über die Umstehenden und bleibt auf mir hängen. Sofort verengen sich seine Augen, er schiebt die Nymphe von sich und setzt sich in Bewegung.

Himmel! Hicks. Rasch verschwinde ich hinter dem Baumstamm, mein Herz klopft bis zum Hals. Mit angehaltenem – hicks – Atem presse ich mich gegen die schrundige Rinde in meinem Rücken. Wie komme ich jetzt von hier fort, ohne dass mich jemand sieht? Auf keinen Fall – hicks – darf mich Dionysos hier finden. Mein Name darf nicht in die Öffentlichkeit geraten. Ich balle die Fäuste, kneife die Augen zusammen. Bitte – hicks – lass ihn umdrehen, lass ihn nicht bis zu mir kommen!

»Dionysos! Wie schön, dass ich dich hier treffe.«

Eine Stimme, direkt neben mir. Vor Schreck reiße ich die Augen auf. Keinen Meter von mir entfernt steht ein Satyr. Der kahle Kopf, die Eselsohren, seine nackte Gestalt mit der stets aufgerichteten Männlichkeit und der Eselschwanz …

Bah, so nah habe ich den abartigen Wesen nie kommen wollen! Nur mit Mühe widerstehe ich dem Drang, loszurennen. Vorsichtig schiebe ich mich weiter um den mächtigen Baumstamm herum, bis ich Dionysos von hinten sehen kann. Und dann tue ich etwas, das ich selbst nicht so ganz verstehe.

Im nächsten Augenblick befinde ich mich in einer riesigen Höhle. In der Dämmerung kann ich rotglitzernde Wände erkennen, die Decke jedoch verliert sich im Dunkel. Vor mir treiben leuchtende Seifenblasen durch die Luft, große und kleine, in schimmernden Farben. Erstaunt strecke ich meine Hand aus, um die hellste davon zu berühren, da werde ich in ihr Innerstes gezogen und betrachte das Geschehen plötzlich durch fremde Augen.

Der Satyr steht direkt vor mir, oder besser vor dem, durch dessen Augen ich sehe, und verstellt mir den Weg. Ich spüre Ärger in mir, doch es ist nicht mein eigener und er beeinflusst mich auch nicht. Möglicherweise handelt es sich dabei nur um den Ärger, den Dionysos gerade empfindet? »Was willst du Marsyas?«, höre ich mich mit Dionysos’ Stimme unwillig fragen.

Der Satyr hebt eine zweiläufige Flöte in die Höhe. »Steht dir der Sinn vielleicht nach etwas Musik, edler Gott? Ich könnte dir heute Nacht aufspielen.«

Dionysos schiebt den Satyr zur Seite und schaut hinter den Baumstamm, wo ich soeben noch gestanden habe. Doch dort befindet sich niemand mehr. Wo bin ich abgeblieben? Befinde ich mich etwa tatsächlich in Dionysos’ Kopf? Ja, anders kann es nicht sein, ich höre, was er denkt.

Verdammt, wo ist sie hin? Dionysos geht um den Baumstamm herum, sein Blick tastet die Umgebung ab, schließlich fährt er den Satyr an: »Halte mich nicht zum Narren, Marsyas. Was willst du wirklich von mir?«

Der Blick des Satyrn huscht die Straße hinauf bis zum Brunnen, in seinen Augen ein begehrliches Funkeln. »Könntest du mir vielleicht ein Schlückchen Ambrosia besorgen? Nicht viel, nur einen Schlauch voll.«

Dionysos’ Miene verfinstert sich. »Du bist eine Chimäre, dir steht keine Ambrosia zu.«

»Ich will doch bloß mal probieren.«

Dionysos macht eine wegwerfende Handbewegung und wendet sich ab. »Verschwinde, Marsyas. Und wag es ja nicht, mich noch einmal anzusprechen.«

Marsyas greift ihn am Arm. »Anderen besorgst du auch immer Ambrosia.«

Dionysos schüttelt die Hand ab und zischt. »Wesen, die ansonsten sterben würden, Dummkopf. Und jetzt zisch ab, wenn dir dein Leben lieb ist.«

Wieso ist Dionysos derart wütend über das Ansinnen des Satyrn? Warum darf nur derjenige von dem Brunnen trinken, der die Ambrosia auch benötigt?

Kaum habe ich die Worte gedacht, werde ich aus der Erlebensblase hinausgeschleudert. Jetzt befinde ich mich wieder in der Höhle. Bewegung kommt in das Blasen-Wirrwarr. Eine Seifenblase schwebt auf mich zu, streift meine Hand.

Ich sehe Zeus an seinem Schreibtisch sitzen.

»Du kannst den Nymphen nicht den Zugang zu dem Brunnen verwehren«, vernehme ich Dionysos’ ärgerliche Stimme.

Zeus lehnt sich zurück und kreuzt die Arme vor der Brust. »Kann ich nicht? Ich wüsste nicht, wer es mir verbieten sollte?«

»Vater, bitte, sie werden altern und sterben, wenn sie keine Ambrosia trinken.«

»Sterben werden nur solche Wesen, die keine Fürsprecher finden, und die sind des Lebens sowieso nicht wert. Wer seine Dienste den Göttern anbietet, wird schon Gönner finden, die ihn mit Ambrosia versorgen.«

»Aber Vater, mit welchem Recht willst du sie knechten? Sie sind nicht weniger wert als wir.«

»Stell dich nicht dümmer als du bist«, fährt Zeus auf. »Dir kann nicht entgangen sein, dass der Brunnen viel weniger sprudelt als noch zu deinen Jugendzeiten. Über die Jahrhunderte wird er immer weiter zurückgehen. Bis du die Herrschaft im Olymp übernimmst, wird die Menge nicht einmal mehr für uns Götter reichen. Also danke meiner Weitsicht, mit der ich unser Ende verzögere.«

Dionysos ballt die Fäuste. »Ich leugne nicht, dass wir etwas unternehmen müssen, dennoch …«

»Dieses Gespräch ist beendet.« Zeus erhebt sich. Im nächsten Augenblick fliegt Dionysos zur offenen Tür hinaus, prallt gegen eine Säule und fällt zu Boden. Hinter ihm schließt sich lautlos die Tür.

Die Erinnerungsblase löst sich von mir. Verblüfft beobachte ich, wie sie sich zwischen die anderen drängt und im allgemeinen Tanz verschwindet. Unzählig viele Blasen treiben hier durch das Dunkel und zeugen davon, dass Dionysos schon sehr alt sein muss, auch wenn er vor Jugendlichkeit nur so strotzt.

Ich weiß nicht, aber Zufall kann es kaum sein, dass mich die Gedankenblase gestreift hat. Stellt sie etwa die Antwort auf meine Frage dar? Gut möglich. Womöglich habe ich gerade das Geheimnis entdeckt, wie ich in den Gedankenräumen der Götter an gesuchte Informationen herankomme? Das sollte ich gleich mal ausprobieren.

»Was wollte Dionysos von mir?«, flüstere ich in den Gedankenraum hinein und strecke meine Hand der Gedankenblase entgegen, die nun auf mich zugeflogen kommt. Kaum berühre ich sie, sehe ich mich selbst im Schatten der Bäume stehen.

Aber, holla, höre ich Dionysos’ Gedanken hallen. Wer ist diese Schönheit? Die habe ich noch nie gesehen. Er kneift die Augen zusammen und schiebt Kalomira zur Seite. Eine Nichtregistrierte! Keine Beschreibung der in den letzten hundert Jahren neu verzeichneten Götterkinder passt auf sie.

Sie schiebt sich hinter den Baum, glaubt sie etwa, sie könne mir auf diese Weise entkommen? Beim Barte meines Vaters, ist die Göttin schön! Ich will verdammt sein, wenn ich nicht der erste Gott bin, den sie nach ihrer Entjungferung über sich spürt. Noch heute werde ich ihre Einführung in die Gesellschaft organisieren. – Wessen Kind sie wohl ist? Das werde ich aus ihr herausbekommen und darüber hinaus, warum sie sich nicht registrieren …

»Dionysos! Wie schön, dass ich dich hier treffe.«

Das ist Marsyas’ Stimme. Was jetzt kommt, kenne ich ja bereits. Ich unterbreche die Berührung. Noch bevor sich die Gedankenblase in Bewegung setzen und zwischen den anderen verschwinden kann, richte ich meine Handinnenfläche auf sie und schieße. Die Erinnerung zerplatzt in tausend Einzelteile, die mit leisem Klingen auf den Boden der Höhle rieseln. Ein Wink von mir und sie fliegen schön geordnet in meine Hand. Was auch passiert, Dionysos darf Zeus auf keinen Fall Kunde von mir bringen.

Im nächsten Augenblick springe ich aus Dionysos’ Kopf und lande am Rand der Gruppe, kaum zwei Meter vor der Grenze zur Oberstadt. Verflixt – hicks – ich hätte vorher kontrollieren sollen, wo sich Dionysos mittlerweile befindet. Wäre ich – hicks – hinter die Grenze gesprungen, stünde ich jetzt seinem Vater gegenüber.

Rasch ziehe ich mich unter die Bäume zurück, bevor jemand auf mich aufmerksam wird, und eile zwischen Bäumen und Häusereingängen die Straße hinunter. Hicksend und mit klopfendem Herzen verschwinde ich im nächstbesten freien Haus und verschließe die Tür hinter mir. Hier fülle ich die Gedankensplitter in eine Flasche, die ich mir rasch erdenke, und versiegle sie. Eigentlich sollte ich sie – hicks – vernichten, aber – nun ja, Dionysos hat mich schön gefunden.

Ein Lächeln umspielt meine Lippen.